Das ist ganz normal – Die Veränderungskurve im Team nutzen

Veränderung ist selten bequem. Sie fordert uns heraus, bringt Gewohntes ins Wanken und verlangt, dass wir uns neu sortieren. In vielen Teams ist sie ständiger Begleiter: neue Rollen, veränderte Strukturen, neue Tools oder Prozesse, wechselnde Erwartungen. Besonders im agilen Kontext ist Anpassungsfähigkeit essenziell – und trotzdem: Veränderung bleibt emotional.

Was wir dabei oft beobachten: Es sind nicht die Inhalte der Veränderung, die Schwierigkeiten machen. Sondern das, was unter der Oberfläche passiert. Zweifel, Widerstand, Unsicherheit, Frust – all das zeigt sich, wenn etwas Altes endet, bevor das Neue wirklich greifbar ist. Genau hier setzt die Veränderungskurve an. Sie bietet einen Rahmen, um diese emotionalen Dynamiken zu verstehen und Teams darin zu begleiten.

Was zeigt die Veränderungskurve?

Die Veränderungskurve beschreibt typische Reaktionsmuster von Menschen auf einschneidende Veränderungen. Ursprünglich stammt sie aus der Trauerforschung: Die Psychiaterin Elisabeth Kübler-Ross beschrieb damit den emotionalen Prozess von Menschen, die mit einem schweren Verlust konfrontiert sind. Heute wird das Modell übertragen auf viele Kontexte, in denen Menschen mit Umbrüchen umgehen müssen – etwa in Organisationen, bei Fusionen, agilen Transformationen oder Rollenwechseln.

Die Idee: Veränderung verläuft selten linear. Auf die erste Konfrontation mit einer neuen Situation folgt häufig ein emotionaler Wellengang. Menschen reagieren mit Ablehnung, ziehen sich zurück oder versuchen, das Alte festzuhalten. Erst mit der Zeit – und oft mit bewusster Begleitung – entstehen neue Perspektiven und Bereitschaft, sich auf das Neue einzulassen.

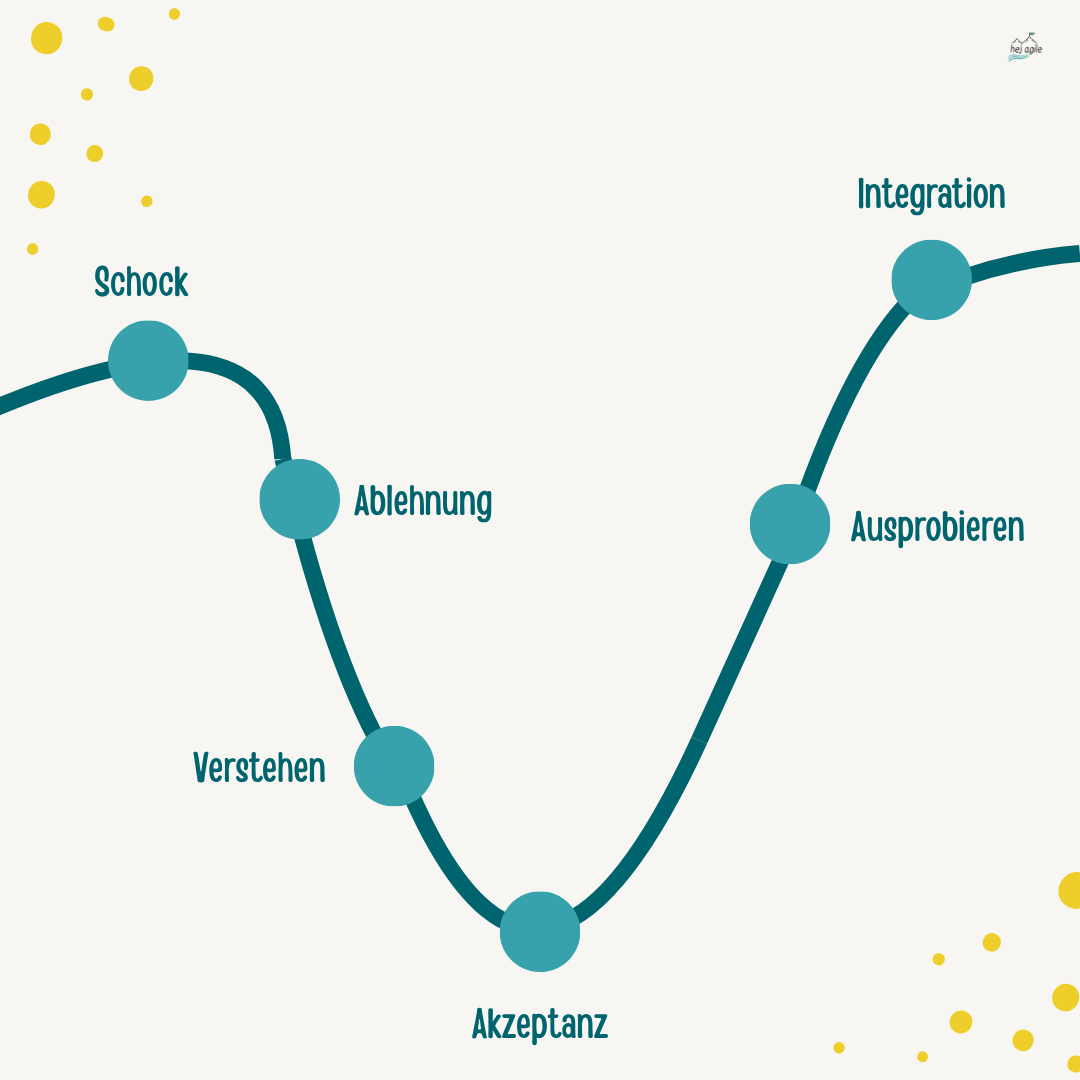

Typische Phasen der Kurve:

Schock oder Überraschung: Das Neue kommt unerwartet. Orientierung fehlt.

Ablehnung oder Widerstand: Kritik, Frust, manchmal auch offene Ablehnung.

Rationale Einsicht: Der Kopf versteht, dass es wohl keinen Weg zurück gibt.

Emotionale Akzeptanz: Das Gefühl zieht nach. Erste Schritte wirken stimmig.

Ausprobieren und Lernen: Neues Verhalten wird getestet, Unsicherheiten bleiben.

Integration: Das Neue wird selbstverständlich und Teil des Alltags.

Wichtig ist: Menschen durchlaufen diese Phasen individuell. Manche springen schnell nach vorn, andere bleiben länger in einer Phase hängen. Die Kurve ist keine Vorschrift, sondern eine Orientierung.

Warum ist das Modell im Teamkontext hilfreich?

Gerade in Teams hilft die Veränderungskurve, emotionale Reaktionen einzuordnen, ohne sie zu bewerten. Wenn jemand zweifelt, blockiert oder sich zurückzieht, interpretieren wir das schnell als "Widerstand" oder "fehlende Motivation". Durch die Kurve wird klar: Das sind normale Reaktionen auf Unsicherheit. Und mehr noch: Widerstand ist nicht Ablehnung von Veränderung per se, sondern ein Ausdruck von Auseinandersetzung. Menschen setzen sich mit dem auseinander, was auf sie zukommt, und genau das ist ein Zeichen von Engagement.

Wenn Teams darüber sprechen, wo sie emotional stehen, entsteht oft etwas Wichtiges: Verständnis füreinander. Und die Erkenntnis: "Ah, wir stecken nicht fest, sondern wir sind mitten im Prozess." Diese Sichtweise hilft, aus dem "Richtig/Falsch"-Denken auszusteigen und stattdessen zu fragen: Was brauchen wir jetzt? Wenn wir begreifen, dass jede Reaktion eine Form von Auseinandersetzung ist, können wir Teams dabei unterstützen, ihre Energie in konstruktive Richtungen zu lenken – statt diese in Rechtfertigungen oder Schuldzuschreibungen zu verlieren.

Wie lässt sich die Veränderungskurve praktisch nutzen?

In der Praxis nutzen wir die Kurve als Reflexions- und Gesprächshilfe. Drei Zugänge haben sich dabei besonders bewährt:

1. Standort bestimmen: Wo stehen wir gerade?

Zeige dem Team eine vereinfachte Darstellung der Kurve. Bitte jede Person, sich spontan einzuordnen: "Wo stehe ich im Moment, bezogen auf die aktuelle Veränderung?" Das funktioniert analog mit Klebepunkten oder digital mit Tools wie Miro. Schon diese einfache Frage löst oft wertvolle Gespräche aus.

2. Emotionale Retrospektive:

Statt nur auf Aufgaben oder Prozesse zu schauen, richten wir den Blick auf das emotionale Erleben. Fragen wie "Was hat uns in den letzten Wochen Energie gegeben? Was hat uns verunsichert?" helfen, die Kurve gemeinsam zu reflektieren. Auch hilfreich: "Welche Phasen haben wir schon durchlaufen – und was hat uns jeweils geholfen?"

3. Coaching-Impulse in der Einzelbegleitung:

Auch in der Arbeit mit Führungskräften oder Change-Verantwortlichen bietet die Kurve einen Rahmen. Sie unterstützt, das eigene Verhalten zu verstehen, und empathischer auf Teamreaktionen zu blicken. Gute Fragen: "Was würde mir helfen, den nächsten Schritt zu gehen?" oder "Wo bin ich selbst noch nicht in der Akzeptanz?"

Was braucht es in den einzelnen Phasen?

Die Kurve macht nicht nur sichtbar, wo jemand steht – sondern auch, was gerade hilfreich ist. Hier eine Übersicht:

Schock: Orientierung, Fakten, Ruhe

Ablehnung: Gehört werden, Raum für Kritik, kein Druck

Einsicht: Klare Informationen, Dialog, erste Perspektiven

Akzeptanz: Emotionale Unterstützung, Austausch

Ausprobieren: Ermutigung, Sicherheit für Fehler, Feedback

Integration: Stabilität, Anerkennung, Routinen

Ein Modell, das Sprache schafft

Das vielleicht Wichtigste an der Veränderungskurve: Sie schafft eine gemeinsame Sprache für Emotionen. Sie hilft, Reaktionen einzuordnen, ohne sie zu bewerten. Und sie zeigt: Was gerade schwierig ist, ist nicht das Ende – sondern ein Teil des Prozesses.

Wenn Teams diesen Blick einnehmen, entsteht oft neue Energie. Dann geht es nicht mehr um Schuld oder Blockade, sondern um Begleitung, Verstehen und gemeinsame Entwicklung.